Le 1er avril, au Palais du Pharo à Marseille, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a présenté le bilan des actions menées dans le cadre du projet Life Marha. [1] Cet événement marque la fin de huit années de soutien aux gestionnaires et animateurs N2000, visant à les accompagner concrètement sur le terrain dans l’évaluation de l’état de conservation des lagunes côtières en appliquant les indicateurs de la méthode nationale [2].

Le 1er avril, au Palais du Pharo à Marseille, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a présenté le bilan des actions menées dans le cadre du projet Life Marha. [1] Cet événement marque la fin de huit années de soutien aux gestionnaires et animateurs N2000, visant à les accompagner concrètement sur le terrain dans l’évaluation de l’état de conservation des lagunes côtières en appliquant les indicateurs de la méthode nationale [2].

Cette démarche très onéreuse, chronophage et exigeant parfois une certaine expertise a nécessité la recherche de financements complémentaires au Life Marha, ainsi que la montée en compétence de nombreux gestionnaires à travers l’organisation de formations (par exemple : Mise en œuvre de l’indicateur Contaminants chimiques à l’échelle des sites Natura 2000 « Camargue » et « Embouchure de l’Argens » [3], Sessions de formation dédiées aux macrophytes en milieux lagunaires [4]) et d’ateliers de terrain.

Plus de 500 participants ont été formés et chaque expérience (e.g. atelier, formation) a renforcé la nécessité de cet accompagnement, afin de fédérer les individus, donner du sens au déploiement de cette méthode, et ce dans l’optique de construire une dynamique collective pérenne pour atteindre les objectifs de manière collaborative.

Afin de rendre la méthode plus opérationnelle, un classeur technique [5] a été élaboré pour faciliter la prise en main de ses 12 indicateurs des « Lagunes côtières » (UE 1150*). La priorisation des pièces d’eau à évaluer a été réalisée en collaboration avec les gestionnaires locaux, en tenant compte de critères tels que l’accessibilité, la représentativité des systèmes ou encore l’état des connaissances sur certains secteurs. L’approche de façade a été une réelle plus-value pour un déploiement efficace à large échelle avec des méthodes innovantes, standardisées et réplicables. Ainsi, il a été réalisé i) la première cartographie de l’habitat 1150* « Lagunes côtières » [6], couvrant près de 86 000 ha à l’échelle de la façade méditerranéenne française et ii) la cartographie de la surface des herbiers de 8 sites Natura 2000 [7] en régions Occitanie et Paca par machine learning (Il n’existait pas encore de méthode automatisée permettant d’évaluer la surface d’herbier au sein d’une lagune).

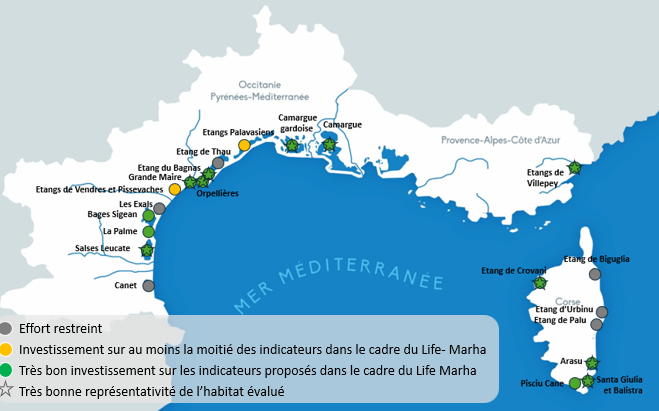

La mise en œuvre de cette évaluation a nécessité un investissement humain et financier considérable. Sur 32 sites Natura 2000 en animation pour lesquels l’Habitat d’Intérêt Communautaire prioritaire 1150* est présent, 21 sites ont pu mener une évaluation partielle ou totale. Parmi ces sites, il y a eu un très bon investissement sur le suivi des indicateurs pour six d’entre eux et dix d’entre eux ont obtenu une très bonne représentativité de l’habitat évalué sur le site en termes de diversité de la nature des lagunes temporaires et permanentes. La Fig. 1 ci-dessous représente cet effort à l’échelle de la façade: chaque gestionnaire ou animateur N 2000 s’est investi selon ses capacités (temps à y consacrer, moyens techniques et financiers, priorités des enjeux du site). Les qualificatifs « restreints » ou « très bons » ne se veulent nullement un jugement de valeur mais le reflet des possibilités mises en œuvre sur la période considérée.

Figure 1. Effort d’évaluation de l’habitat 1150*

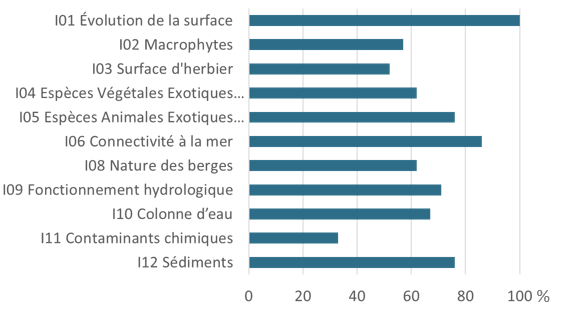

Un important effort d’évaluation a été déployé sur les 21 sites N2000 (Fig. 2) :

Figure 2. Pourcentage de sites Natura 2000 qui ont déployé chaque indicateur (en dehors des suivis effectués dans le cadre de la DCE)

Bien que certaines évaluations sont restées incomplètes, elles ont néanmoins permis aux gestionnaires de prioriser leurs actions, adaptées à chaque secteur, en fonction de leur état de dégradation et des pressions observées, dans un objectif général de gestion plus durable.

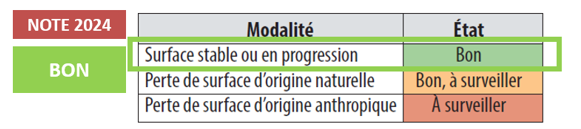

Un résultat majeur a été présenté avec fierté concernant l’indicateur 1, reflet du travail de télédétection de Nina Bègue et Anis Guelmami à la Tour du Valat. Il s’agit de l’analyse comparative de deux périodes successives de trois ans (2018-2020 et 2022-2024), dont les hydro-périodes sont contrastées et qui a montré que la surface de l’habitat est restée stable, indiquant ainsi un bon état de conservation (Fig. 3).

Figure 3. Résultat de l’indicateur 1 « surface de l’habitat».

En conclusion de ce projet, évaluer l’état de conservation (EC) reste une tâche scientifiquement complexe. Toutefois, les bénéfices sont indéniables.

Nous avons considérablement renforcé les connaissances, notamment sur les lagunes non suivies dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cela représente une plus-value significative à l’échelle biogéographique. Il est important de souligner que cette évaluation, fondée sur 12 indicateurs, est unique pour un habitat d’intérêt communautaire (HIC) aussi complexe et varié sur chaque site Natura 2000.

Suite à une enquête réalisée auprès des gestionnaires et animateurs Natura 2000 début 2025, il résulte que 80 % d’entre eux sont satisfaits et prêts à refaire l’évaluation à l’avenir. Cependant, un accompagnement technique et financier reste indispensable. Il est aussi nécessaire de faire évoluer la méthode, car certains indicateurs sont trop déclassants ou subjectifs, d’autres ne sont pas adaptés aux lagunes temporaires ou parfois même aux lagunes permanentes (e.g. indicateur développé dans le cadre de la DCE et pas parfaitement réplicables aux lagunes de petites tailles; cf. les travaux en Corse : Ligorini et al., 2023 ; Malet et al., 2023 ; Penelle et al., en cours) qui ne l’oublions pas sont des sentinelles du changement climatique. Afin d’atteindre certains résultats en termes de gestion, une mise à jour des DOCOB apparaît également indispensable. L’intégration de fiches actions spécifiques à ce HIC prioritaire en lien avec la méthode d’évaluation permettra de garantir et pérenniser des financements.

Ces éléments seront cruciaux pour maintenir l’élan des gestionnaires et atteindre collectivement les objectifs à long terme : évaluer l’état de ces écosystèmes est en effet un défi majeur, essentiel pour assurer une gestion durable de ces milieux fragiles.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes tient à remercier l’ensemble des gestionnaires et animateurs N 2000 qui se sont lancés dans l’aventure, l’équipe du Life Marha à l’Office Français de la Biodiversité, l’ensemble des bénéficiaires associés du projet et les partenaires techniques et financiers qui y ont contribué.

Les prochains mois avant la fin officielle du projet fin 2025 seront consacrés à la finalisation du programme d’actions prévues, à leur valorisation et capitalisation des données acquises et à la préparation de l’after Life pour assurer la pérennisation des progrès accomplis.