Situées sur le littoral à l’interface des domaines terrestre et marin, les lagunes méditerranéennes sont à la croisée des enjeux : écosystèmes fragiles et essentiels pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, elles sont le théâtre de multiples activités humaines qui s’y sont développées de longue date, modifiant parfois profondément leurs équilibres naturels. Ces pressions anthropiques se sont accentuées au cours des dernières décennies, dans un contexte de croissance démographique et d’attractivité du littoral méditerranéen.

Les lagunes ont un fonctionnement complexe et sont particulièrement exposées aux pressions et aux pollutions en tant que réceptacle des pollutions produites par les activités dans leurs bassins versants issus de l’industrie, de l’agriculture et des zones urbaines. Leur salinité peut également être perturbée par des apports non naturels d’eau douce. Enfin, les échanges d’eau entre lagunes et mer, indispensables pour un bon fonctionnement de l’écosystème, sont souvent altérés par les activités humaines. Ainsi le renouvellement des eaux est très lent, et les sédiments accumulent les pollutions.

La reconquête de leur qualité écologique est aujourd’hui une priorité d’autant plus forte dans un contexte de changement climatique. Les politiques environnementales européennes ont joué un rôle décisif dans l’évolution des politiques publiques, quant à leur importance écologique, leur vulnérabilité et la nécessité de les préserver. En particulier la Directive Habitats Faune Flore de 1992 (habitat d’intérêt communautaire prioritaire 1150 Lagunes côtières) et la Directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000, fixant un objectif de « bon état » chimique et écologique pour les lagunes de plus de 50 ha, considérées comme « masses d’eau de transition ». Ainsi, les lagunes sont-elles progressivement devenues l’objet d’une gestion et d’une surveillance rapprochées, mobilisant de très nombreux acteurs, scientifiques, gestionnaires, institutionnels, associatifs.

état DES MASSES D’EAU DE TRANSITION

L’évaluation de l’état des masses d’eau de transition (dont les lagunes font partie) est définie par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004).

L’état de la masse d’eau est la combinaison de son état écologique et de son état chimique. L’état écologique est évalué sur la base d’éléments de qualité biologique et de paramètres hydro-morphologiques et physico-chimiques.

Les lagunes de plus de 50 ha les plus marinisées sont suivies par Ifremer depuis 2006, les plus dessalées sont suivies par la Tour du Valat depuis 2015. Le programme de surveillance demandé par la DCE permet de suivre l’évolution de l’état des 28 masses d’eau concernées et les effets de la mise en oeuvre des actions de reconquête du bon état.

Compte tenu des enjeux spécifiques aux lagunes, un effort de surveillance important a été engagé sur ces milieux. Les résultats de ce suivi coordonné par l’agence de l’eau RMC sont disponibles sur le portail Medtrix.

L’agence de l’eau RMC a organisé en 2016, 2018, 2020 et 2022 des journées techniques à destination des acteurs gestionnaires et services de l’Etat, afin de restituer les projets conduits à la fois pour mieux comprendre le fonctionnement des lagunes DCE et identifier les leviers prioritaires pour mettre en œuvre leur restauration (cf. section Pour aller plus loin ci-dessous).

Bilan de l’état écologique 2021

Les résultats de la campagne 2021 ont été présentés lors de la Journée technique de l’agence de l’eau en 2022.

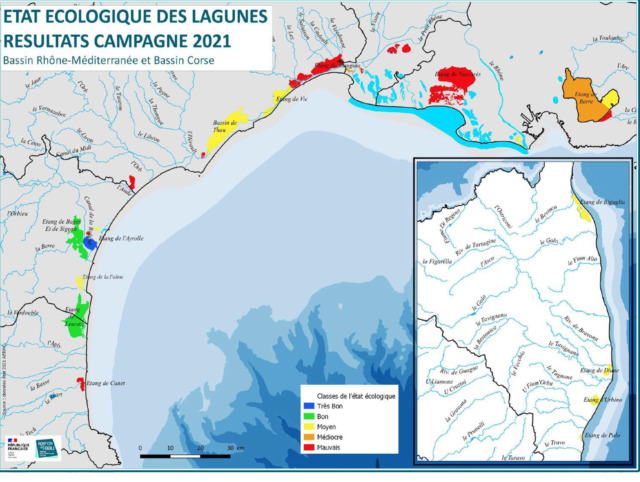

Etat écologique des lagunes 2021 (extrait) © AE RMC le 1/12/2022

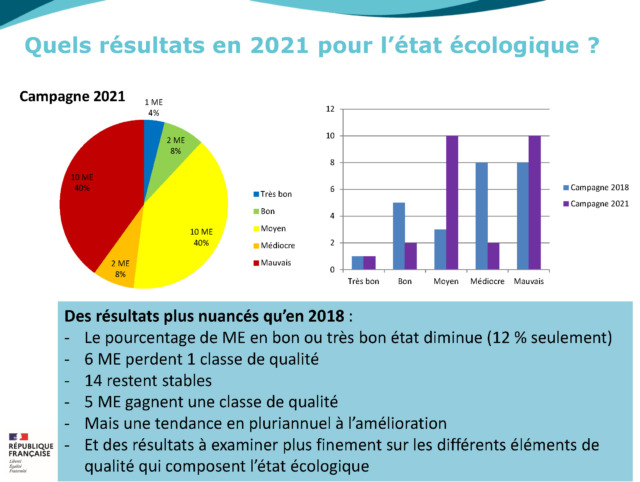

Les masses d’eau de transition suivies au titre de la DCE sont en bon ou très bon état pour 12% d’entre elles, en diminution par rapport à la campagne précédente de 2018 (voir ci-dessous).

Etat écologique des lagunes 2021 (extrait) © AE RMC le 1/12/2022

Bilan de l’état écologique 2018

Un travail cartographique a été publié en mars 2021 par l’agence de l’eau RMC, afin de présenter par masse d’eau de transition suivie, les résultats du suivi DCE. Selon cette publication, l’évaluation basée sur les données 2018 montrait que le nombre de lagunes en bon état a augmenté légèrement, passant de 14% à 25 % des lagunes suivies. « De plus l’analyse plus fine des dernières données de surveillance, et notamment l’examen des différents compartiments, montre une réelle dynamique de restauration de ces milieux. Même s’il faut garder à l’esprit que les lagunes sont soumises à une forte inertie liée à leur fonctionnement, et que le bon état reste un objectif ambitieux pour certaines, les progrès accomplis sont encourageants. »

Les connaissances sur le fonctionnement de ces milieux et sur les pressions qui les affectent s’améliorent ; les flux de polluants ont été globalement réduits mais restent élevés. Il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre les efforts pour progresser encore dans la connaissance de leur fonctionnement et identifier des leviers efficaces de restauration et notamment de réduction des polluants trophiques et toxiques.

En savoir plus :

- État des eaux lagunaires de Rhône Méditerranée Corse, mars 2021

- Note technique: Utiliser la notion de flux admissibles pour gérer les bassins versants fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation, décembre 2018

- L’état des eaux des bassins Rhône Méditerranée et Corse, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Mars 2018

- Connaissance des lagunes : bilan et stratégie dans le cadre de la mise en œuvre du SDAGE 2016-2021, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 2016

- Sur le suivi des milieux lagunaires