L’étang de Biguglia est une importante ressource écologique et économique, mais elle se situe dans un contexte fortement urbanisé qui a conduit à une progressive dégradation du milieu et l’apparition de menaces de plus en plus inquiétantes. L’étang présente en effet des pollutions inertielles d’origines humaines et des variations importantes de ses paramètres physico-chimiques (e.g. salinité). Malgré les efforts de gestion, le système montre toujours des signes de dégradation. Les problèmes de connectivité avec l’environnement marin et les perturbations dans les apports du bassin versant ont entrainé des modifications importantes notamment sur les compartiments biotiques, favorisant l’installation d’espèces exotiques envahissantes, mais également des changements dans la composition des communautés phytoplanctoniques (base de la chaine alimentaire). Ces évolutions mettent en évidence la nécessité d’une nouvelle gestion écosystémique, coopérative et proactive, afin de pouvoir atteindre à l’objectif de « bon état », attendu dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

1. Problématique et contexte

L’étang de Biguglia a subi historiquement de nombreuses variations de ses conditions environnementales et biotiques. En 2007, le contexte d’eutrophisation (apport élevé en nutriments, souvent d’origines humaines) au sein de la lagune a provoqué une crise dystrophique. Cette crise a été marquée par des proliférations massives de cyanobactéries et une dégradation de l’écosystème (e.g. perte d’herbiers de phanérogames ; symptômes d’une dégradation de l’état écologique du milieu). Cette dégradation a conduit le gestionnaire à améliorer la circulation hydrologique du bassin sud, notamment par le nettoyage du canal du Fossone. Ce canal, long de 4 km connecte le bassin sud de la lagune au fleuve du Golo. Parallèlement, des améliorations des rejets des eaux du bassin versant ont été opérées dans le cadre des règlementations nationales. Ces mesures ont entraîné une amélioration globale de l’écosystème, avec un rétablissement des herbiers et donc la démonstration d’une bonne capacité de restauration de la lagune après une dégradation (Pasqualini et al., 2017). Cependant, l’ouverture du canal du Fossone a provoqué une progressive dessalure du bassin (du fait d’un contexte hydroclimatique changeant ; fermeture de plus en plus longue de l’embouchure du Golo), entrainant également des changements au sein de la communauté phytoplanctonique avec notamment l’observation de Prorocentrum cordatum à partir de 2010, une espèce invasive potentiellement toxique (Garrido et al., 2016). Depuis ces évènements, d’autres observations ont mis en évidence des tendances inquiétantes pour l’étang. La lagune de Biguglia montre à nouveau des signes de dégradation, comme la brusque diminution des herbiers de phanérogames et la présence de nombreuses espèces invasives.

Une nouvelle approche, visant à l’intégration de plusieurs niveaux écologiques et une vision plus large du fonctionnement du système et des « états désirés » pour sa gestion et sa conservation nous paraît être essentielle. La lagune est actuellement fragilisée et elle risque de perdre sa capacité de résister aux perturbations (résilience).

L’objectif principal de ce travail a été d’analyser les évolutions de l’écosystème pendant les 20 dernières années (2000-2021), afin de comprendre la capacité de résistance et de résilience de l’étang dans l’optique de contribuer efficacement à sa gestion future.

2. Une méthode innovante

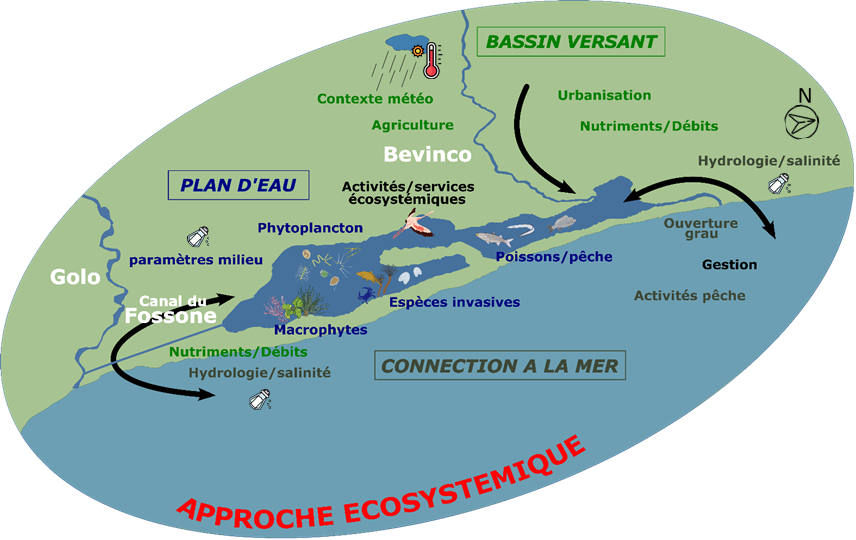

Le plan d’eau dépend des systèmes adjacents, constituant un continuum, un complexe lagunaire qui comprend la lagune, le bassin versant et les eaux souterraines tributaires, ainsi qu’un lien étroit avec le milieu marin. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de séparer la lagune de son contexte. Pour cette raison, cette étude a pris en compte le plan d’eau et ses connexions avec les systèmes adjacents (Figure 1) : les apports du bassin versant (en lien avec l’urbanisation, l’agriculture, les activités, les conditions climatiques), les échanges avec la mer (par le biais du grau situé au nord et du canal du Fossone et de l’embouchure du fleuve Golo situés au sud) ; et enfin le plan d’eau lui-même avec une approche globale sur plusieurs compartiments : les caractéristiques physico-chimiques, les éléments biotiques (phytoplancton, producteurs primaires, espèces invasives, poissons), en lien avec les activités humaines, en particulier la pêche et les actions de gestion.

Figure 1 Représentation schématique de l’approche écosystémique et des compartiments pris en compte dans l’étude.

3. Dépendance de la lagune de ses systèmes adjacents : connectivité à la mer et apports en eau douce

En lien avec son histoire, la lagune a montré, durant nos différentes d’études, de fortes teneurs en nutriments, particulièrement en nitrates (indicateurs de pollution d’origines humaines). Des apports massifs en nitrates ont été identifiés dans les deux cours d’eau principaux : le Bevinco au nord et surtout le Golo au sud, en particulier les années plus pluvieuses (e.g. 2008, apport moyen de 142 t pour le Golo). La lagune souffre d’apports nutritifs extrêmement élevés, provenant surtout des activités agricoles pratiquées sur son bassin versant, des rejets urbains, et du relargage d’une pollution ancienne accumulée dans les eaux souterraines.

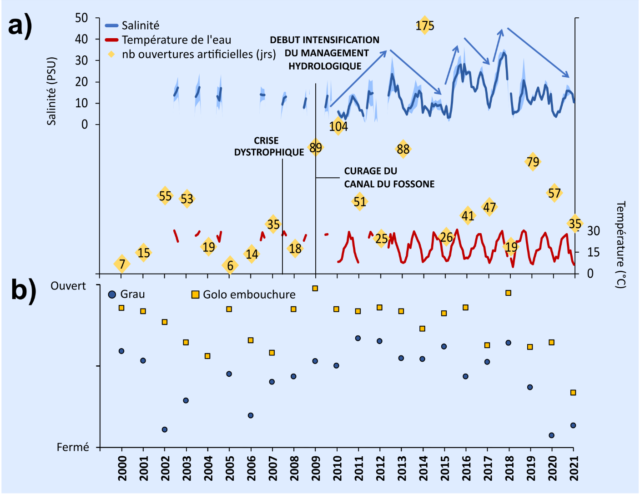

Durant 20 ans, la salinité a subi plusieurs fluctuations (Figure 2a). Le fonctionnement de l’hydrologie de la lagune est complexe : les échanges avec la mer se font au niveau du grau et occasionnellement au niveau du Golo via le canal du Fossone quand les conditions le permettent (Figure 1). Les suivis réalisés montrent que le grau et l’embouchure du Golo ont tendance à se renfermer (Figure 2b). Plusieurs facteurs en cause : l’accumulation de sédiments, et la diminution des pluies, qui normalement contribuent à l’ouverture naturelle de ces connexions en augmentant la pression d’eau sortante. Ces dernières années, ce phénomène est en progression (Figure 2b), en lien certainement avec le changement climatique et une diminution des efforts de gestion sur l’ouverture du grau (Figure 2a). La perte de connectivité avec la mer et l’apport d’eau douce au sud à travers le Fossone entrainent la baisse progressive de salinité. De plus, si l’embouchure du fleuve le Golo est fermée (comme cela s’observe depuis quelques années sur des longues périodes (3 à 6 mois)), l’eau ne peut pas se déverser directement en mer et elle est déviée vers la lagune à travers le Fossone (Figure 1). Ce phénomène sera exacerbé dans le futur du fait de la diminution des pluies et de l’augmentation des températures, qui favoriseront la fermeture des embouchures à travers l’accumulation de sédiments et en rendront plus difficile l’ouverture naturelle.

Figure 2 a) Évolution sur 20 ans de la salinité (courbe bleu) et de la température (courbe rouge) sur le plan d’eau (moyennes mensuelles).Les efforts de gestion sur l’ouverture artificielle du grau sont également représentés (nombre de jours d’intervention active par année, en losange jaune) ainsi que les évènements marquants dans l’histoire récente de la lagune. b) Moyennes annuelles des conditions « ouvert/fermé » du grau et de l’embouchure du Golo à la mer.

4. Un fonctionnement écologique altéré : changements des communautés biotiques et risques potentiels pour les services écosystémiques

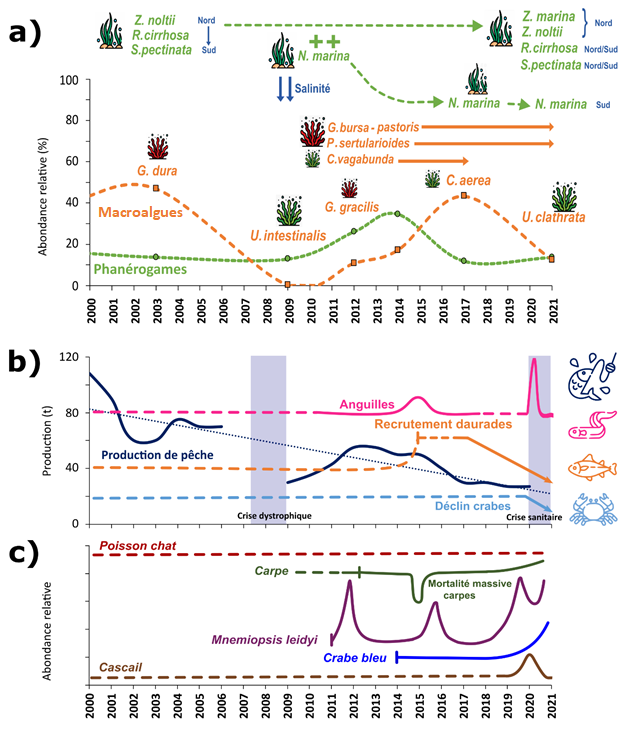

Les variations des paramètres physico-chimiques se reflètent au niveau biologique. Depuis 2010, les données phytoplanctoniques disponibles ont montré une augmentation de la classe des dinoflagellés (sous forme de « blooms » ou proliférations massives), généralement non bénéfiques pour le réseau trophique et la productivité de la lagune. Plus il y a de blooms plus la diversité diminue, étant donné que c’est souvent une seule espèce qui domine sur les autres. Le dinoflagellé Prorocentrum cordatum, espèce invasive potentiellement toxique, reste très fréquent et persistant dans la lagune. Au niveau des macrophytes, sur la période 2000-2021, une diminution des herbiers est observée les dernières années. Les algues, et en particulier les algues vertes, deviennent dominantes, indiquant une mauvaise qualité du milieu (Figure 3a). Toujours en lien avec la salinité, les espèces de phanérogames ont changé leur distribution spatiale : certaines espèces à affinité d’eau douce ont étendu leur distribution vers la partie nord de l’étang, d’habitude plus salée, profitant de la dessalure (Figure 3a). Tous ces éléments indiquent un fonctionnement écologique altéré et donc un milieu tendant à la dégradation.

Au niveau de la faune piscicole, une nette diminution (plus de 65 %) des captures liées à l’activité de pêche a été observée (Figure 3b). Les activités de pêche sont aussi dépendantes de la salinité et surtout de la connectivité à la mer. En effet, quand le grau est ouvert efficacement (période prolongée et avec une profondeur suffisante), le recrutement d’espèces commercialisables se fait normalement. De plus, les activités de pêche sont menacées par la présence des espèces invasives, qui impactent directement ou indirectement les stocks d’autres espèces exploitées. Plusieurs espèces non-natives et/ou invasives se développent en effet dans la lagune, dont la plupart sont apparues récemment (Figure 3c). Ces espèces envahissantes sont connues pour profiter des conditions dégradées des milieux : elles ont des caractéristiques qui leur permettent de prendre le dessus dans des conditions peu favorables à la biodiversité native. Elles contribuent aussi à une dégradation ultérieure, par exemple en entrant en compétition avec les espèces natives pour les ressources disponibles ou en altérant l’habitat. Souvent la prolifération de ces espèces est liée à la baisse de salinité, comme c’est le cas pour la carpe, le crabe bleu ou encore le cténophore Mnemiopsis leidyi, de plus en plus présent dans l’étang.

Figure 3 a) Évolution de la présence et distribution des macroalgues (algues rouges et algues vertes) et des phanérogames (herbiers de différentes espèces) sur 20 ans. b) Trajectoires long-termes des tonnages de pêche (tonnes/année) et évolution de certaines espèces d’intérêt. c) Dynamiques et trajectoires long terme des majeures espèces envahissantes présentes dans la lagune.

5. Conclusions : comment promouvoir la résilience naturelle du système et garantir sa future conservation ?

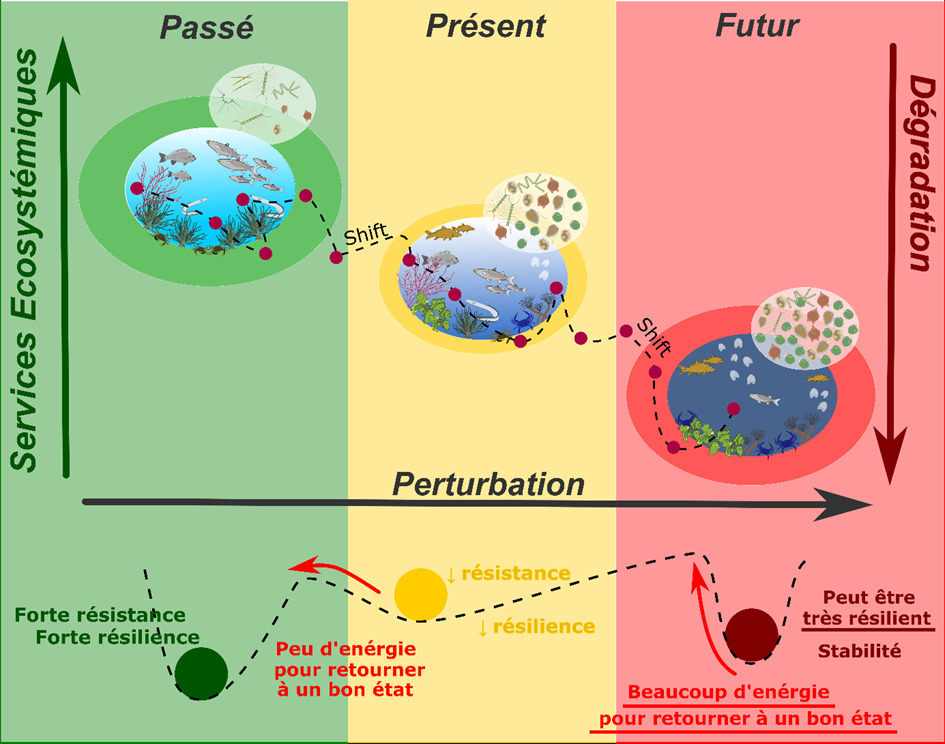

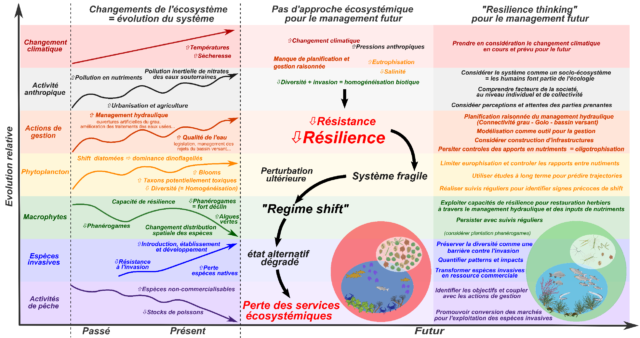

L’étude renvoie une image holistique de l’étang de Biguglia, qui doit être considéré comme un socio-écosystème, où la nature et la présence humaine ne peuvent pas être séparées. Plusieurs signes de dégradation émergent simultanément dans la lagune, parallèlement à des pressions croissantes. Ignorer ces signaux pourrait amener à une érosion de la capacité de résistance et résilience de la lagune. Une perturbation future, même de faible amplitude, pourrait faire tomber le système dans un état non désirable, potentiellement très stable et difficile à inverser (Figure 4). Il faut impérativement préserver les caractéristiques environnementales de l’étang qui lui confèrent une bonne résilience, afin d’éviter d’atteindre un point de rupture et tomber dans un état dégradé irréversible, comme cela est présenté sur la Figure 4.

Figure 4 Schéma des dynamiques de dégradation et de résistance et résilience du milieu.

Au-delà des efforts nécessaires concernant l’amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant, la gestion de la lagune doit se focaliser sur la compréhension des connections de la lagune avec ses systèmes adjacents (Figure 5). La régulation des flux hydrologiques, par l’intermédiaire du grau au Nord et du système Golo – canal du Fossone au Sud, sera centrale dans une future gestion pour garantir la connectivité (Figure 5). Cette dernière est essentielle pour limiter le confinement, l’eutrophisation et la tendance à la dessalure. Cela permettra de limiter le développement des blooms phytoplanctoniques et les installations d’espèces envahissantes, ainsi que de promouvoir la restauration naturelle des herbiers et le recrutement d’espèces d’intérêt pour les activités de pêche.

Grâce à son approche écosystémique innovante, ce travail a permis de mettre en évidence la nécessité d’une gestion participative et proactive, vers l’établissement d’un « état désiré » pour l’ensemble des acteurs. Les différents acteurs du système doivent agir de façon coordonnée : les plateformes d’échanges et discussion seront fondamentales pour garantir cette vision globale de l’écosystème dans sa complexité, essentiel pour envisager sa gestion future et promouvoir sa conservation et la persistance de services écosystémiques fournis (Figure 5).

Figure 5 Représentation schématique de l’évolution de l’étang de Biguglia : trajectoires présentes et futures des principaux compartiments considérés dans l’étude et potentiels scénarios futurs et recommandations de gestion pour préserver sa résilience.

- En savoir plus

Erostate, M., Ghiotti, S., Huneau, F., Jouffroy, D., Garel, E., Garrido, M., Pasqualini, V., 2022. The challenge of assessing the proper functioning conditions of coastal lagoons to improve their future management. Science of The Total Environment 803, 150052. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150052

Garrido, M., Cecchi, P., Collos, Y., Agostini, S., Pasqualini, V., 2016. Water flux management and phytoplankton communities in a Mediterranean coastal lagoon. Part I: How to promote dinoflagellate dominance? Marine Pollution Bulletin 104, 139–152. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.01.049

Ligorini, V., Malet, N., Garrido, M., Four, B., Etourneau, S., Leoncini, A.S., Dufresne, C., Cecchi, P., Pasqualini, V., 2022. Long-term ecological trajectories of a disturbed Mediterranean coastal lagoon (Biguglia lagoon): Ecosystem-based approach and considering its resilience for conservation? Frontiers in Marine Science 9. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.937795

Pasqualini, V., Derolez, V., Garrido, M., Orsoni, V., Baldi, B., Etourneau, S., Leoni, V., Rébillout, P., Laugier, T., Souchu, P., Malet, N., 2017. Spatiotemporal dynamics of submerged macrophyte status and watershed exploitation in a Mediterranean coastal lagoon: Understanding critical factors in ecosystem degradation and restoration. Ecological Engineering 102, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.027

Pasqualini, V., Erostate, M., Garel, E., Garrido, M., Huneau, F., Robert, S., 2020. An ecosystem-based approach to study the Biguglia lagoon socio-ecosystem (Mediterranean Sea). Vie Milieu 70, 121–128.

- Contacts

Vanina PASQUALINI

Université de Corse, CNRS UMR 6134 SPE,

projet Gestion des eaux en Méditerranée

[email protected]

Viviana LIGORINI

Université de Corse, CNRS UMR 6134 SPE,

projet Gestion des eaux en Méditerranée

[email protected]

Marie GARRIDO

Observatoire Régional des Zones Humides de Corse

Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Office de l’Environnement de la Corse

[email protected]